BRAVELY DEFAULT BRILLIANT LIGHTS

REPORT錬⾦ゼミ活動レポート

[第3章] 3-16

新たなる調査

腐食硬化がすっかり収まった湖面に漁師たちが舟を出し、村に残った子どもたちは湖畔を駆け回り、老人たちは村に伝わる歌を謡いながら漁網を繕っている...。

「結局、あれからも湖水は濁ったまま...。清らかにはならなかったですね」

教授とふたり、私は湖畔を眺めていた。

ゴリーニ湖の水は、クランブルス王国が成立するはるか以前から濁っていたといわれている。

湖水の濁りが微生物を育んで、あるいはその微生物が湖水を濁らせ、その微生物を食らう湖の魚たちが肥え太り、湖畔に集う人々の、そしてクランブルスの内陸部の腹を満たす...。

「この濁りもまた、人の営みに必要なものだったということですか」

教授は、私の問いに直接答えようとはせずに、私のピラミッド探索にスティールを護衛につけてよこしたことを語りだした。

「少し前のクレアならば、スティールが持つしたたかさや狡猾さを、濁りと受け取って拒絶していたでしョウ」

...図星だった。

下役人のおじさんから紹介された時も、実際に会った時も、まともな人ではない...そんな直感が私を警戒させて、スティールに対して分厚い壁を作ってしまっていた。

「錬金学とは、異なるものを排除せず、受け入れる学問だと、私は思っていマス」

それは、私が普段からイヴァールに言っていたことだ...。

化学や科学は、立証できないものを否定するけれど、錬金学はそうではない...いつもそう言っていたのに、私は最初、スティールを伝聞や見かけだけで否定しようとしていた...。

デバコフ教授が、少しうなずいたような気がした。

***

教授は、再び湖面を見た...。

しかし、錬金学とは、何でも受け入れる寛容さを持ちながら、何かを得るためには相応の対価を支払わねばならないという厳しい側面もある。

そう...、その厳しさゆえに何人もの先輩や同輩、後輩たちが錬金学に絶望し、ゼミを辞めていった。

21年前、ザレルの猛攻に晒されたブラスの街を救うため、教授は人としての身体を失った...。

「まさかザレルにも錬金術師がいるとは思っていなかったのでスヨ」

教授は振り返り、届かぬヒレで頭をかく仕草をして言った...。

ザレル側にいた錬金術師は、教授と同門で実力も拮抗していたらしく、そのおかげで想像以上に力を出し切ってしまったのだという。

ザレル軍を撃退するという成果を得るために、教授は人としての生命を失うという対価を支払った...。

その時...、誰かに「やり残したことはないかい?」と聞かれたような気がした教授は、たまたま旅芸人が飼っていた大陸ペンギンに自身の魂を移すことで、ギリギリで転生じみた真似はできたというが、最初、言葉は喋れないわ、手先の自由はきかないわで大変焦ったらしい。

人間の姿だった頃に苦手だった魚が、大好物になったのもちょうどその時だと聞いている。

***

教授は、また湖面の方を向き、ぽつりと言った。

「あの時、赤ん坊だったクレアを私は利用しまシタ...。いくら街の人を守るためとはいえ、今でもすまないと思っていマス」

何度か聞かされた、ブラスの戦いにおける教授の真実...。

しかし、赤ん坊だった頃の私を教授が利用したことで、ザレル軍は撃退でき、多数の犠牲は出たにしても私も、イヴァールも、街の人たちも生き長らえていられるのだ...。

湖面を見ていた教授は、ふいにうなずき振り返る。

「...そうでスカ...。クレアは、異世界から息吹を得るという形でこの世界に四季をもたらそウト...」

はっきりと、そして大きくうなずく私に、教授は、

「ふ~む...。ここから南、『カシオタ海』では、高潮に悩まされているといいマス」

一度、私たちの息吹によってヴェルメリオに四季をもたらすという観点で視てきてほしい...と、「その妖精さんもご一緒に。いかがカナ?」と、ランタンを覗き込む。

ランタンは、2度ほどまたたいた。

「わかったわよぅ。仕方ないわね~」

クレアは、ルミナがそう言っている...と教授に伝えると、教授はうなずき、またゴリーニの湖面の方を見た。

遠くで、スティールたちの声が聞こえる...。

どうやら、また魔物が襲来したらしい。

***

旅支度をしたデバコフ教授とクリッシーさんが、村人たちに挨拶している。

「見てください。たくさんの淡水サバ缶をお土産にといただいたんですよ」

クリッシーは、両手に持ちきれないほどの、完全に熟れてパンパンに膨らんだ淡水サバ缶を私たちに披露する。

サンディとルーファスが、ここまで膨れるもんなんだ...と驚いていると、いたずらを思いついたような表情を浮かべたスティールが、

「はははっ、ブラスに戻ったら、イヴァールっていう半ズボンのヤツの前で、その淡水サバ缶を見せてやれ。いいな」

...と、クリッシーさんの肩を乱暴にたたく...。

言われた意味がよくわかっていないクリッシーさんは、落としそうになった淡水サバ缶を麻袋に入れて首を傾げていた。

「さあ、行きますカネ?」

教授とクリッシーさんは、村中の人に見送られながら、ブラスへの帰途についた。

***

「さあ、俺たちは南のカシオタ海へ行くとするか」

サンディとルーファスが、スティールに説明を求める。

スティールは得意そうに、湿った粘土のある砂で、何本もの小枝を折りながら、地面に地図を描きはじめる。

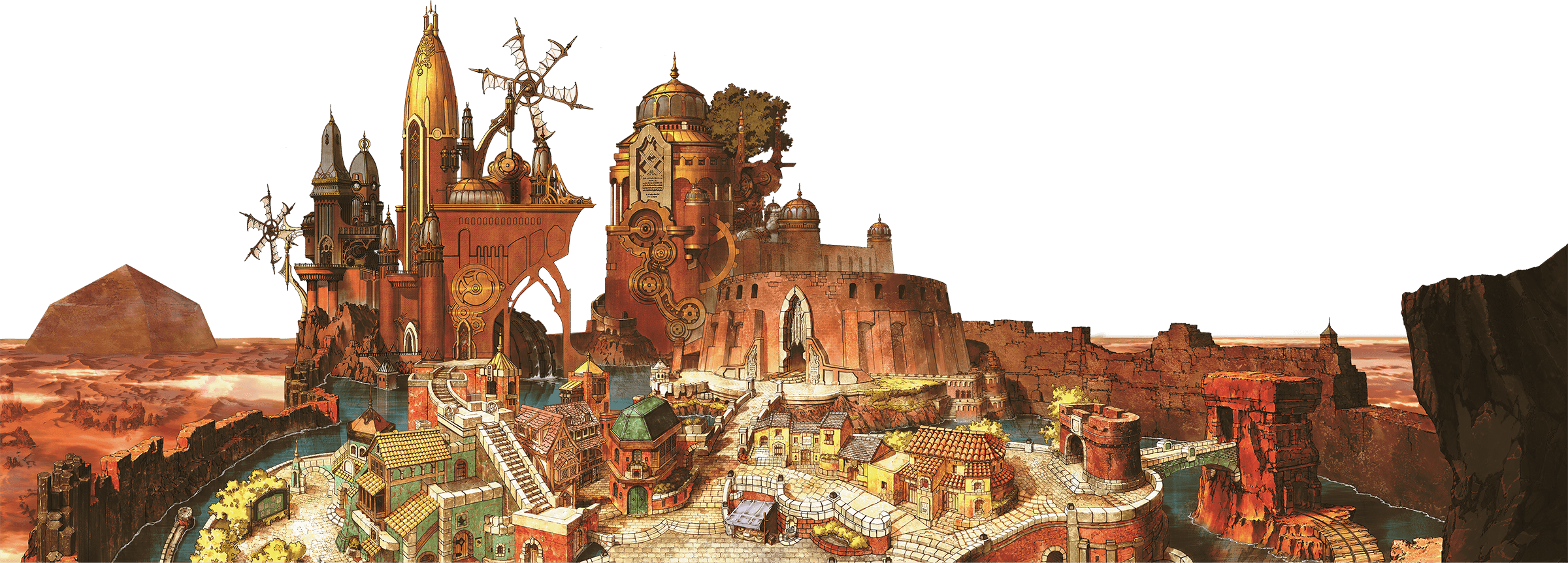

クランブルスの南にある大きな内海を『陸中海』という。

カシオタ海とは、その北岸の一帯のことをいい、『ガーマ王国』や陸中海沿岸国との貿易が盛んで、古くから富み栄えた城塞都市なのだという...。

加えて、旧クランブルス王国の貴族たちがこぞって別荘地を持ちたがるような景勝地だったらしいのだが、近年では、異常なまでの高潮で、船舶は港に近寄れないし、陸地は波で削られてしまうなど、衰退の一途を辿っているらしい。

「カシオタ海...、いったいどんなご馳走が私たちを待ち受けているのだろう...!」

私は、昔ブラスの街で見かけた講談師のような口調で言ってみた。

スティールは呆れていたけれど、サンディもルーファスも私に大いに賛同してくれている。

スティール曰く、『腹減りゼミの一行』は、まだ見ぬカシオタ海へと向かうのであった。