BRAVELY DEFAULT BRILLIANT LIGHTS

REPORT錬⾦ゼミ活動レポート

[第5章] 5-17

救出

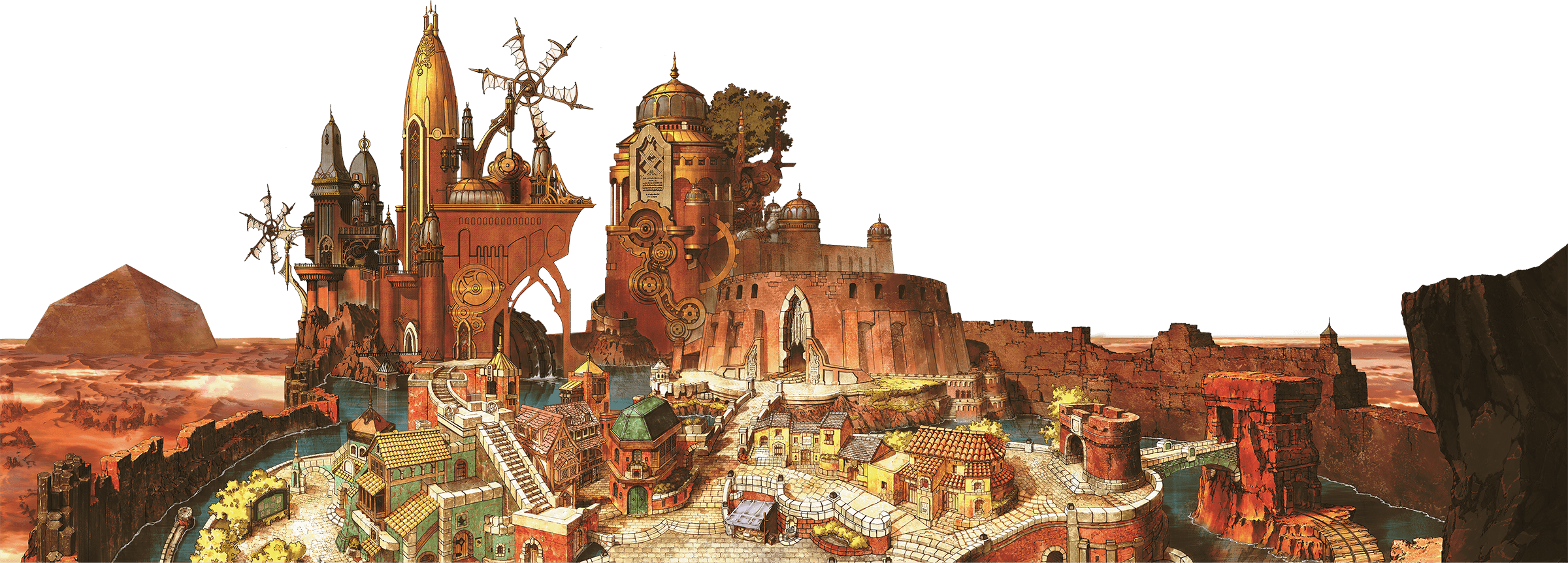

ブラスの街に帰ってきた。

最近、スティールの会話が増えてきて時には笑顔すら見せるようになってみんな喜んでいたのに...。

街の人たちのスティールを見る目はまだ冷たい...。

「まったく、いつまでもヒソヒソ、ヒソヒソって...!」

ルーファスが両手の指をこわばらせ雷撃の詠唱を始めるのをスティールが慌てて止める。

「もういいって、ルーファス。さっさとゼビュンカ渓谷に向かう準備をしちまおうぜ」

***

スティールの様子が気になったというイヴァールも、柄にもなく(と本人もスティールも言っている)スティールに会いにいったのだという。

これでも、吹聴して回るクルーンさんが街を留守にしているだけ、まだましな方であること。

クルーンさんは、まだ交易に行ったニーザから戻ってきていないが、もうそろそろ帰ってくる頃合いであることをスティールに告げたのだという。

「そうか...。なるべく早くここを発たないとな...」

スティールは諍いの元を避けることを選んだようだった。

「仕方ない...。死んじまった親の仕出かしたことなんて、俺がどうこうできるもんじゃねぇだろうよ」

「ただよ...、俺と一緒にいたってだけで、クレアまで白い目で見られるのが...」

スティールは、それが一番辛いとつぶやいたそうだ...。

スティールは、ゼビュンカ渓谷の様子を見てきたら、また一匹狼に戻る...とまで言っていたらしい。

「そんなこと...」

「ああ、そんな身勝手、絶対に許しちゃダメだ。君がどんなに身勝手な理由を作って彼を止めたとしても...」

イヴァールは、らしくない矛盾に満ちたことを早口に言って、すぐに押し黙った。

私が、作るという身勝手な理由...そんなもの、イヴァールにも思いつかないのだろう。

...と、ここまでが、出陣前にイヴァールから告げられた内容...。

事態は別な意味で、もっと急を要していた。

***

街の衛兵が慌ただしくなり、サソリ団ほどではないが、なかなかの規模の盗賊団が、ニーザからこちらに向かっている商隊を襲っているという情報が入ったのだという。

急いで出撃を決めるスティール...。

ルーファスは、スティールにあるささやきをする。

「本当にいいのかい? 襲われているのは、あのクルーンがいた商隊だよ」

「あんなヤツを助けるために...」

スティールは、ルーファスの肩を強く握って言った...。

「ルーファス...そこまでだ」

「俺の気持ちを酌んでくれるのはありがてぇけどよ...」

「ここでクルーンを見捨てるようなヤツを、俺自身が許せねぇ気がするんだ」

ルーファスが、がっくりと肩を落とす。

サンディが替えの大剣を二振り背に担いでやってきて、無言で出撃を促してきた。

「そうね。スティール、ルーファス、行きましょう」

私たちが大好きなスティールのためにも...。

***

行く手を遮る敵を、有無を言わさず撃退してゆく...。

サンディのあまりの豪剣で、持ってきた大剣の1本は先ほど折れた。

「くっ、ブラスの街からの援軍が...つ、強すぎる...!!」

「後方から、新手。もう潮時。我ら、ここで退く...」

異国の装束を着た盗賊が、私たちの他にも討伐隊がいることを明かし、足早に去ってゆく。

「くそっ!! だからザレルのヤツらと連合なんて無理だったんだよ!」

「ちくしょう...! 一攫千金のチャンスだったのによぉ...」

盗賊は、一度うなだれてみせると、はっと何かに気づき、傍らに置かれていた大きな壺に近づいてゆく...。

「こ、こうなったら...」

盗賊は、目をつぶり『魔封じの壺』をかち割る。

光の球が爆ぜ、中から巨大な魔獣、『ベヒュモス』が現れた!!

***

周囲には、動けぬほどに負傷した盗賊団員がうずくまり、打ち捨てられた略奪品などが散乱している。

「...くっ、くそ...!! あと少しだった...のに...、俺たちは、ハァ。ハァ...。早すぎた...望みだった...のか...」

そう言って伸ばした手は、略奪品には届かず血砂を握って男は息絶えた。

いたるところにザレルの装束を着た者もいる。

「...や、闇の会同が、近い...」

「...大陸中の悪党が、色めき立っておるわ...」

「...あのスコーピオン・ビリーは、またも...門前払いを...食らった...そうな」

「大人しく...フランクリンの名を継いでおけば...よかったのに...のう...」

ザレルの老盗賊は、そこで息絶えた。

***

戦場を検分していると、目の前にあのクルーンさんが現れた。

悪い方の足を引きずり、何かの棒にすがっていた。

「命を、助けてもらっちまったようだな...」

「...気にすんな」

押し黙る2人...先に言葉を発したのはスティールだった。

「俺にはわかるんだ...」

「お前のランケード夫妻に対する悪感情も、街の英雄だなんて誉めそやしたガラ悪い男が、実はその忘れ形見だった...その落胆や怒りも...」

クルーンさんは、棒をきつく握りしめ、肩を落とした。

「すまねぇ...!! スティール、俺は...、俺は...!!」

クルーンさんの、嗚咽ともとれる声が響き渡り、それに気づいた衛兵のひとりが近づいてきた。

「お、スティール、こんなところにいたのか」

テロール将軍が、ブラスの街にやってきているらしい。

「...へっ、今さら何しにきてんだよ。賊と戦ってる時に援軍に来いってんだ...!」

「何を言っているスティール。将軍自らが部隊を率いて、賊の集団に突入してくれたからこそ、こんなに早く撃退できたんだぞ」

腕を組んだサンディもうなずいてみせる。

「...それで? その将軍がなんだって?」

将軍は、スティールを探しているらしい。

私たちは、顔を見合わせ、衛兵に問うてみたが、衛兵もまた理由など知らされていないらしい。