BRAVELY DEFAULT BRILLIANT LIGHTS

REPORT錬⾦ゼミ活動レポート

[第010章] 10-16

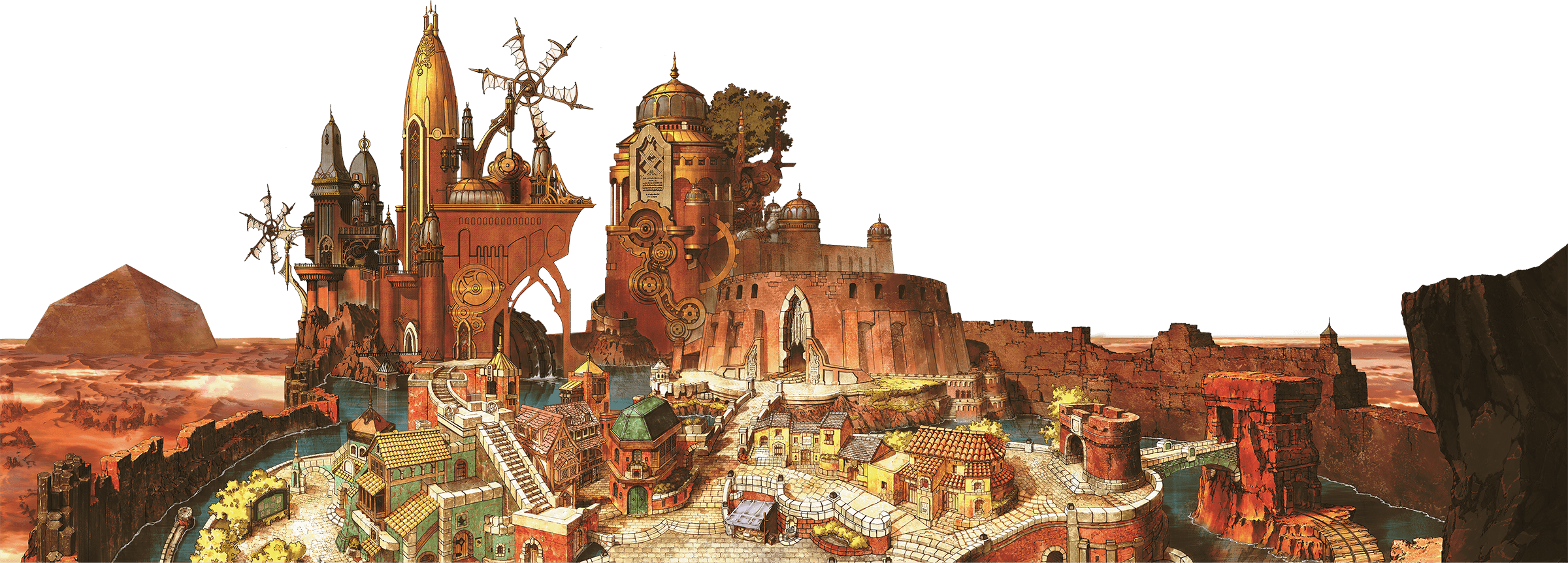

大王の幕舎

ザレル2世は玉座でまどろみの中にいた...。

母と幼き兄の死。

砂漠の大国ルーシャ攻略中の父王の戦死と即位。

ルーシャの滅亡とクランブルス侵攻開始。

王都陥落と暗殺未遂事件。

ブラスの戦い、そして天衝山麓の戦い...。

兵たちの喚声、咆哮、剣と剣が交わり、革が裂かれ、肉や骨が断たれる音...。

叫び声、勝ち名乗り、鬨の声、砲撃音...。

(うん? 砲撃音だって...?)

視界の下半分に組んだ自身の両足が見えた...。

(やはり、夢だったか...)

遠くに聞こえる砲撃音。

しばらく後で響いてくる空気の振動...。

(そして、この砲撃は夢ではない、か...)

「...騒がしいな」

ザレル2世はここで初めて、午睡する大王を起こしてはならぬと必死に平静を装い続ける近衛兵に向かって"もう起きているぞ"と示した。

「おい、ちょっと見てまいれ」

なかなかその場を離れようとしない近衛兵を、半ば脅すようにして物見に行かせると、戻ってきたのは4人の妃候補だった...。

「そうか...敵襲ってわけか...」

(王麗たちが、四方を警戒している...。敵は、複数...それも弱兵ではないな...。)

「やれやれ...危険だからと、前線に出るのを我慢させられたというのに...」

そうため息をつきながら玉座から立ち上がるザレル2世であったが、その実この緊急事態に高揚を抑えられずにいるのであった。

「万が一のためにザレル四将を陣内に留めた挙句にその四将がそんな顔で危険を報せてくるとは...」

ザレル2世の嫌味に対して、申し訳なさそうにしながらも周囲への警戒は怠らない4人の妃候補...。

ザレル2世は、現状の報告をさせ、戦況を読み始めた。

***

南から謎の小集団が3~5つ、陣内に突入し暴れ回っている。

前線では、我が軍が押しているようにも見えているがおそらくは敵におびき寄せられているのだろう。

陣中には、大神官ヅクエフを討った錬金ゼミ生の姿もあった。

「敵の術中にはまって深追いする8万の主軍...陣中の守備兵と余を守る近衛は、少数の侵入者によって大混乱...」

これは、ザレル2世の嫌味などではない...。

冷静な指摘であったがゆえに、王麗たちの背筋は冷たくなった。

「大きな戦闘をせぬようになって約20年か...」

「平穏に慣れ過ぎたのかもしれないね。英雄ザールの末裔、戦闘民族ザレル・ウルスは...」

ザレル2世は穏やかに、しかしながら静かな怒りに震えているようだった。

「まあいい」

そう言って振り返るザレル2世は、またあの屈託のない笑顔に戻っている。

「会ってみたい。丁重にお出迎えせよ」

平伏する王麗であったが、ザレル2世の意図がどちらにあるのかを少しはかりかねていた。

***

大幕舎に侵入してから、いったい何枚のまん幕をめくりあげただろう...。

壁面はすべて麻布、あるいは衝立などで仕切られていて、まるで迷路のようになっている。

大幕舎の中央にあるはずの玉座に向かってまん幕をめくりあげ、敵がいたらそれを倒し、またまん幕をめくりあげる、の繰り返し...。

ふと、辺りに充満していた殺気が緩んだ気がした。

すると、正面に見える燭台に火が灯される...。

火が灯された燭台の間のまん幕をめくりあげると、その広間にある別の燭台に火が灯される。

(どうやら、招かれているようだぜ?)

俺たちは、その燭台の誘いに乗ってみることにした。

***

「ようこそ我が神聖なる玉座へ」

やたらと広く、天井などは高過ぎて見えもしないような大広間に出たと思ったら、遠くに見える玉座から声がかけられた。

(あれは、ルーシャの装束に見えるが...)

傍らに、王麗、ナンナン、ソーニャ、ガイラが控えている。

あれがザレル2世に違いないのだろう...。

ひと言ふた言、大王を煽ってみたが、煽られて激昂するわけでも話にまったく乗ってこないわけでもない...いわゆる話せるヤツだということがわかった。

王麗から何かを伝えられた大王は、俺の顔を見据えて一歩前に出た。

「王麗、ソーニャ、ナンナン、ガイラ...。そなたらは、余と彼らの会話の邪魔をしてはならぬ。よいな...?」

四将はそれぞれに構えを解き、半歩下がった。

「よし、錬金の街ブラスの者どもよ。直答を許す。近う寄れ」

俺たちとザレル2世との長い問答が始まった。

***

まずは、大王が名乗った。

「偉大なるザラール帝国の始祖、英雄ザラールの第3子ザレルの息子、ザレル2世なり」

要は、ザラール帝国を作った英雄ザラールの孫ということで、ザレルの習いで真名は明かされなかった。

「まずは、その大きなカバンを持つ娘よ、名乗れ」

ザレル2世は、クレアを見据えて言った。

「"どうした? そなたが、この徒党の長であろう...? 他の者がみな、そなたを守ろうと気を張っている」

今さら隠しても仕方のないことだった。

サンディたちに促されてクレアが名乗る。

「私は、錬金の街ブラスの錬金術師クレアです...!」

クレアは、デバコフ教授が錬金学のゼミナールを開いていて、ここにいる全員が錬金ゼミ生であることを告げた。

先ほど直答を許すと言っていた大王であったが、先に、大神官ヅクエフの最後について知りたがっていた。

***

クレアは、順を追って大神官ヅクエフの最期についてザレル2世に語って聞かせた。

「余のことは、何か言っていなかったか?」

そう尋ねるザレル2世は、大神官ヅクエフが「ワシの教え子、ザレル2世」と言っていたことを知ると少しだけ嬉しそうにしていた。

「そう、か...。余の用事はすんだ」

咄嗟にクレアとザレル2世の間に割って入ろうとする俺たちの姿を見て、ザレル2世はほほ笑んだ。

「...ふっ、早合点するな。余の用事は済んだから、そなたらの質問なり詰問なり、糾弾なり...。何でも聞いてやるぞと言っているんだ」

ザレル2世の背後で王麗も何かを伝えようとしている。

それを感じ取ったのか、ザレル2世は俺の目を見据えて言った。

「スティールとやら、お前の実の父親のような痛烈な非難でも、な...」

***

「大王様に申し上げます」

まずはクレアが口を開いた。

「ザレルは、なぜ周辺の国を襲うのでしょう...?」

思っていたよりもずっと根本のことについて尋ねてきたクレアに軽い驚きを示していたザレル2世であったが、そこに着目するクレアに興味を抱いたようだった。

「それは、打算と惰性だよ」

今度は、俺が軽い驚きに苛まれる番だった。

俺は、てっきり"ザレルは戦闘民族だから"とか"英雄ザラールの遺志を継いで西の海を手に入れにいく"とか、スローガン的なものが返ってくるのかと思っていたが違った。

曰く、それらスローガンのすべては、この打算と惰性の流れができた後に、それを正当化するために作られた考え方に過ぎないのだという。

発端は、英雄ザラールが周辺の少数部族との戦いに勝利し、一国を手に入れたことにある。

内乱状態の国や地域が平和になると、まずは軍隊が余る。

正方形の四辺にそれぞれ守備隊を配置した2つの国の間に和平が成ったと思えばいい。

和平の前には合計8つ必要だった守備隊が、隣接する辺の防衛は必要なくなるため、6つの守備隊で済む...つまり、2つの守備隊が余ることになる。

この余った守備隊2つ分の兵士が、武器を棄てて農作なり商いなりに才覚を発揮し、生き方を変えられるのならまだ良いが、大多数の者はそうはならない。

野盗や傭兵に身をやつし、それらは平和になったはずの国土を荒らし回る...。

平和な暮らしに適応できない兵士たちを集め、隣国に攻め入ることは、手に入れた土地の平和を維持するためには必要なことで、余剰の凶器たちを摩滅させることに比べれば、新たな領土や人を手に入れることすら副次的なものに過ぎない。

戦いに勝って争いが収まる →余った兵を他所へと向けるのに必要な大義名分を創り上げる →戦いに勝って争いが収まる →余った兵を他所へと...、この連続が、たまたま上手くいった結果が、ザラール帝国の誕生劇だったのだという。

自国の安寧のために隣国の平和を踏みにじる...それは、人は敵も味方も平等であるという考えがある西方諸国からすれば野蛮なのかもしれない。

しかし、ザレルにおいては他者と己、他人と友人、友人と恋人、他家と自家、敵と味方...必ずや序列が存在し、大切にする者の安寧のためには、時として隣り合う者を、たとえ同胞であろうが攻めることも大いにあり得ることなのだという。

クレアは、ザレル2世が語る国家論を理解した上で(納得したかどうかは別にして)究極の問いを投げかけた。

「クランブルスとザレルの共存は、あり得ませんか?」

ザレル2世もまた、クレアの問いを真正面から受け止める。

「それは、片方による支配でも、片方の隷属でもなく、対等な関係で...ということかな?」

クレアは、迷うことなくしっかりとうなずいてみせたが、ザレル2世の表情は明るくない...。

「...難しいな」

ザレルは、ザラール帝国の頃も含めると約100年間もの長きにわたり、他国を侵略することを国是としてきて、民の多くもまた、戦いによって自らの一生を輝かせることを信条としている。

100年かけて染みついた思想を無しにするには、よほどのことがない限りできるものではない。

そのよほどのこととは...、

強大な敵と争い、ザレルの民が考えをあらためるほどの大敗をするか、攻め滅ぼしたり併呑したりするよりも、共存した方が得になると、民のほとんどが理解する何かが起きるかの2つであるが、それが至難の業であることは、誰にでもわかることであった。

あるいは、この場で子のいないザレル2世を亡き者にして...ザレル2世はそこまで仮定したがそれもすぐに否定した。

ザレル2世には子がいない。

しかし、ザラール帝や、ザレル1世の血を引く者は、それこそ星の数ほどにもいる。

世継ぎ争いが起きて、一時的にクランブルスとの争いは止むかもしれないが、世継ぎ争いに勝利した者は、やはりザレルの気風に染まった者である可能性は高く、再びクランブルスに侵攻するであろう...。

「な~に他人に任せようとしてるんだよ」

気がついたら俺は、ザレル2世に説教していた...。

「クレアは、その打算と惰性でできあがったザレルの気風とやらを、お前が断ち切れねぇのか...って言ってんだよ」

つい勢いで口走っちまった言葉だったが、クレアが隣で何度も頷いている。

ザレル2世が、噴き出した。

「何がおかしい...!」

珍しく真剣に語ったことが一笑に付されたのかと思ったがそうではなかった。

喧嘩腰で持論をまくし立てる姿が、あまりにもランケード伯と似ていて思わず噴き出してしまったのだという。

「鏡を見てみろ。眉間に深い皺を入れ、口髭をたくわえたらそっくりだぞ」

そんなザレル2世の言葉に、ルの字もサンディも眉間をさすったり、指をあてて口髭を真似てみたりと緊張感の欠片もありゃしねぇ...。

ランケード伯もまた、言葉遣いこそ高貴な者のものではあったが、少し乱暴な理をもってザレル2世の非を詰ったのだという。

ザレルからの宣戦布告は四家によって握り潰されたのだから、ザレル2世がランケード伯から非難されるいわれはないともいえる。

「あの時、余はひとつ大きな間違いを犯した...。余は、伯の勇気に打たれ、ザレルへの仕官を持ちかけてしまったのだ」

あの自信に満ち溢れたザレル2世が、少し肩を落としていた...。

「伯は、王と民のために、敵陣に単身乗り込むほどの忠義者...。余の誘いを受けても受けなくても二心を疑われてしまう...それはおそらく、伯にとって耐えられぬものであっただろう。伯のような勇気ある臣を側につけたい...。余の幼い欲が、伯の自裁を誘ってしまったのだ...」

国と国との間にはあれほど苛烈な論を展開するザレル2世であったが、人と人との間には、篤過ぎるともいえる情理を持っている...。

このアンバランスさこそが説得する突破口にもなるような気もしたが、俺の中にいる何かがそれを許さなかった。

「...その辺りに関しては、あんたが気に病むことじゃねぇぜ」

ザレル2世の目の前で立派な死を選んだランケード伯も、国では20年間ずっと奸臣扱いだった。

それに、親父の本懐はあくまでも幼王ブルースを落ち延びさせることにあり、その手段として自らの命を投げ出しただけのことであり、その勇気をザレル2世から褒められることには、まんざら悪い気はしないだろう...。

「...そうか。長年抱いていた、胸のつかえがひとつ取れたようだ」

しばしうつむいていたザレル2世が、顔を上げた...。

「...よし、その方ら、余と戦え」

胸のつかえがとれたザレル2世は、あらためて俺たちと戦うことを望んだ。

「ザレルの気風に疑いを持ち始めている余の、背中を押す最大のチャンスだぞ...?」

「それともこのままこの大幕舎を去り、突入してきた小部隊とともに戦いの続きをするか?」

「おびき寄せられたザレル本軍8万ももうすぐ帰ってこようというのに...。ほれ、その方らには時がないのだろう? さっさと始めるぞ」

なにやらもっともらしいことを言っていたが、とにかく俺たちと戦いたいことだけは伝わってきた。

俺たちは、顔を見合わせ、戦闘態勢をとった。

***

大神官ヅクエフが言い残した通り、ザレル2世は強かった。

しかし、多勢に無勢...。

俺たちの連携に、じりじりと押され出し、ついには一旦戦いを止め、振り返った。

「お~い、王麗、ナンナン、ソーニャ、ガイラ...、花婿候補のピンチだぞ。そなたらも余と一緒に戦うのだ。よいな」

王麗たちの、必死に抑えていた気持ちが解き放たれるのがわかった。

厄介な戦いが始まった...。