BRAVELY DEFAULT BRILLIANT LIGHTS

REPORT錬⾦ゼミ活動レポート

[第011章(最終章)] 11-1

3年後のある日

クランブルス共和国とザレル・ウルスが激突した、『血砂の大会戦』から3年の月日が流れていた...。

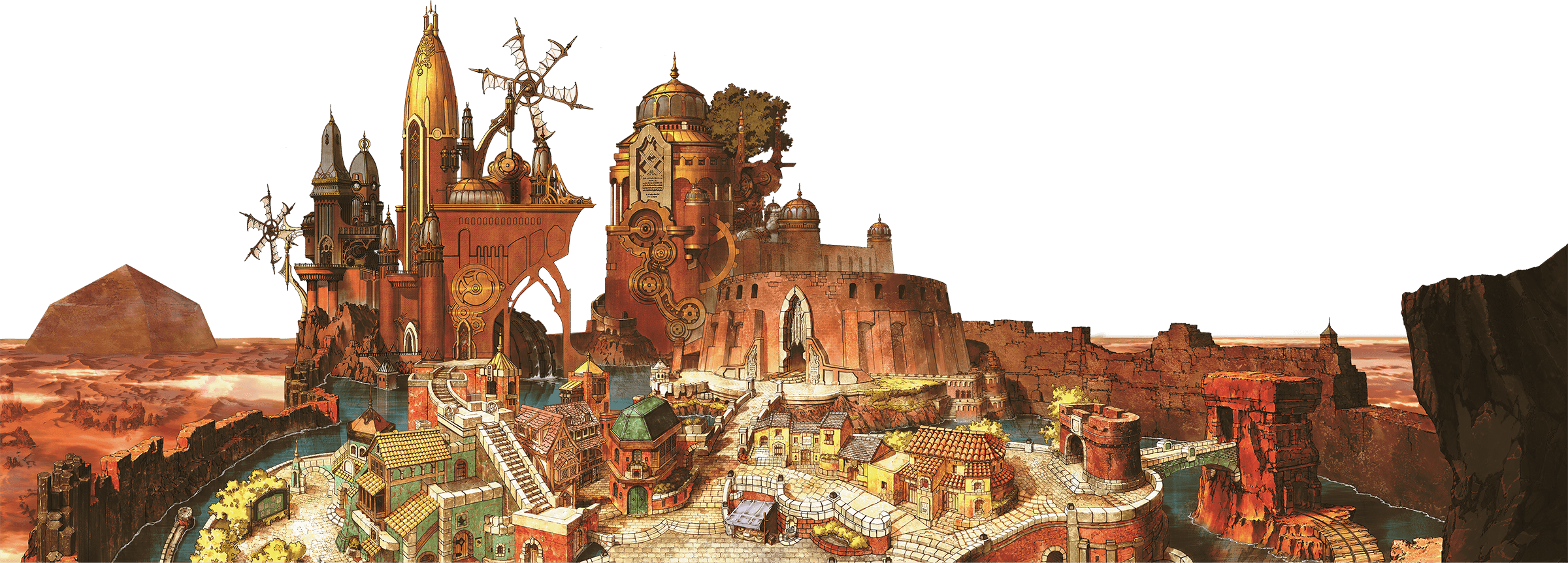

僕たちは、ザレル2世の要請で、ザレル・ウルスの首都『大都』に来ている。

大都の地下深く、『繭の玉座』と呼ばれる広間でデバコフ教授の、主に研究の手伝いをして過ごしていた。

***

足元の魔法陣が輝きだし、光芒の中に水の将ソーニャと土の将ガイラの姿が浮かび上がった。

「どうでシタ?」

教授が2人に駆け寄り、首尾を尋ねる。

「間違いなく、かの時空...。ウィズワルドの摂理の塔...土のクリスタル祭壇へ」

ガイラはそう言って力強くうなずいたが、

「ですが、あと一歩のところでサージを止めることができませんでした」

ソーニャの方は口惜しげに肩を落とした。

教授は、ソーニャの肩をポンポンと叩いて顔を上げるよう促した。

「いいえ、任意の時空に転移して、無事帰還できることが実証されたのデス。大手柄でスヨ」

僕たちは、ある仮定を持っていた。

賢者の間からの異世界への転移はルミナが鍵となって、決められた時空への転移しかできないのに対して、ザレル側の転移はある程度任意の時空へとできていたように思える。

以前、ルミナから古の大錬金術師が異世界から力を借りることを発案し、錬金術師カウラが異世界にアクセスする法を発見したと聞いていた。

後に2人は、2つの法を共有したという。

僕たちは、ザレル側の魔法陣と、賢者の間の魔法陣に違いがあるのではないか? ...と推測し、デバコフ教授とともにザレル側の魔法陣を研究していた。

つい先日、ようやく任意の時空へ転移する方法の兆しが見つかり、その立証実験に水の将ソーニャと土の将ガイラが志願したのだ。

「私たちには、この指輪がありますから...」

そう言って、ソーニャとガイラは『束縛の指輪』を掲げてみせた。

この指輪をはめた者は、自身と周囲の者たちを、大神官ヅクエフが指定した時空と、ここ繭の玉座の魔法陣へ転移させることができ、且つ、あの巨大な石柱が宙を舞う異世界へのアクセスができるようになる。

大神官ヅクエフは、ザレル2世の妃候補である四将にこの指輪を授けた。

ちなみに、『束縛の指輪』という名とその禍々しい形状は、大神官ヅクエフの嗜好らしい(教授が調べた文献の中に『転移の指輪』なるきわめて普通の形状の指輪が載っていたそうな...)。

ある意味、束縛の指輪によって帰還できることを知っていたがゆえソーニャとガイラは、この実験に志願したともいえるが、大神官ヅクエフ亡き今、指輪の効力が残っているかどうかは未知数だった。

繭の玉座の魔法陣から異世界に転移し、束縛の指輪での帰還に失敗すると、最悪、2人は時空の彼方にロストする可能性すらあったのだ。

そのぐらい、この実験は四将にとっても悲願であったといえる。

この実験が成功すれば、8つの命脈を異世界に返還することができる...!

水の将ソーニャの故郷、ツララスタンが復興されようとしていた。

「祖国復興の夢が叶った今、己の命など惜しくはありマせん」

そんなことをつぶやき実験台を志願するソーニャを、時空の彼方にロストさせるわけにはいかなかった。

デバコフ教授とクレア、そしてこの地に残った神官たち(旧王国錬金術師)が総動員で実験の安全性を高めたものだった。

***

クリスタルの命脈の返還事業は、ザレル2世がクランブルス共和国との和平交渉に唯一注文をつけていたことだった。

機密だらけの繭の玉座周辺を、重臣たちの反対を押し切って僕たち錬金ゼミ一行に解放してくれたり、大都における行動の自由を保証してくれたりと、過大なほどに優遇してくれた。

また、ザレル2世は、自身の身体から命脈を摘出することや、それに先立つ検査のために玉体に触れることすら許してくれた。

命をこの世に繋ぎとめるために使われた命脈を摘出した場合、最悪、ザレル2世は、死ぬ可能性すらあった。

ザレル2世の死は、大国ザレル・ウルスの大王の死というだけでは済まなかった。

心臓に闇のクリスタルが同化したザレル2世の死は、闇のクリスタルの死...無のクリスタルの誕生となり、この世界の滅亡も意味していた。

デバコフ教授は、ブラスから呼び寄せたヴィクターやセレネなどの協力を得て、ザレル2世の身体から、命脈のごくわずかな因子を残したまま摘出することに成功した。

命脈のほとんどを失ったザレル2世は、意識を維持することができず、再び繭の中で眠りについている。

***

ザレル2世から命脈の摘出が完了し、任意の時空への転移法が解明されたのが、つい先日のこと...。

実は、スティールの地図製作の力が大いに役に立っていた。

地図工房の親方から測量法を学んだスティールは、賢者の間に通い、魔法陣を正確に測量してきていた。

繭の玉座の魔法陣も同様に正確に測量し、2つの魔法陣を比較した教授が、その差異に気づいたのだという。

「それでは、いよいよ...!」

「この地から、命脈を返還する旅に...!」

ガイラもソーニャも拳を握りしめて勇躍したものだが、教授はかぶりを振る。

「いいえ、みなさんの熱い思いは重々承知しておりまスガ...命脈の返還は、賢者の間を起点とすることとしマス」

これから錬金の街ブラスに帰り、賢者の間の魔法陣に改修を加える...教授の言葉に、スティールも王麗もナンナンも同意を示している。

「し、しかし...」

納得がいっていないガイラを、火の将王麗がなだめた。

「...ガイラ、たとえ指輪の力でこの地、繭の玉座から任意の時空へ転移し戻ってこれたとしても、肝心の命脈返還の儀式は、それなる錬金の妖精ルミナにしかできないのですよ」

和平交渉もまだ成立したわけではなく大詰め段階...。

そろそろ教授にはクランブルス側にいてもらって、和平の道を促進してもらった方がよい。

それに、ガイラたち四将には、それぞれやらないといけない役目が多々あった。

火の将王麗は、『丞相(じょうしょう)』となってザレル・ウルスの内政、外交の双方を視ないといけない。

共和国との和平交渉は、ザレル内部でいえば難航しているといってよく、はびこる反対勢力の説得に王麗は忙殺され、むしろこれらの説得に3年の年月がかかっているといってもよい。

来訪者の中には、正教と公国の和平交渉に関わった者が何人もいた。

また、和平の裏でどちらの陣営からも虐げられた者を糾合し、第3の勢力を作って世界を敵に回した者もいる...。

教授は、それら経験者から助言をもらうために、既に剣聖カミイズミ、騎士ハインケル、正教騎士団三銃士ニコライ、レスター公王、デニー・ゼネオルシア(皇帝オブリビオン)に、大都に来るよう書簡を送っていた。

風の将ナンナンは、先日ようやく締結に至ったザナ・ウルスとナンナンの祖国ラヴィヤカとの和平調印式のため、ザレルを留守にすることになる。

***

「...であるならば、せめて私とソーニャ殿だけでもデバコフ教授に帯同し護衛なり水先案内人を...」

生粋の武人である土の将ガイラは、どうしても諦めきれない様子だった。

「ガイラ、お前らは、南下してくるサイローンに備えないといけねぇだろう?」

痛いところを突かれたガイラは、思わずポン・コーツ呼びで返してしまい即座に叱られる。

(この2人は、実に3年もこのやりとりを続けている...)

2年前、天焦山脈の錬金の炎が一部消え、そこから越境してきたサイローンの小部隊との小競り合いがみるみる大事になり、大きな戦に発展した。

越境してきたサイローン兵を全滅させることはできたが、ザレル側も国境警備用に天衝山麓に展開していた一個師団2500名が半壊するという事態に陥り、大都から、水の将ソーニャ、土の将ガイラ、サンディ、スティールが援軍に向かうという騒ぎになった...。

決して水では消火できないという錬金の炎が意図的に消火された...。

サイローンにも錬金術師がいるということなのだろうか?

それとも、錬金学を敵視する『世界教』を国教とするサイローン帝国では、錬金学をも凌駕する者たちがいるというのか...。

サイローン七将の復活も噂されていた。

サイローン七将とは、サイローンの全軍を率いる7人の将軍のことで、

それぞれ固有の色をもつ、狼になぞらえた姿をしているらしい。

20年前の天衝山麓の会戦で全員死亡して以来、空位になっていたのだという。

やはり、北の備えは万全にしないといけなく、ガイラやソーニャをブラスの街に派遣するわけにはいかなかった。

むしろ、先ほど大都に呼ぶといった戦巧者な来訪者たちに、防衛の助力をしてもらうのも手かもしれない。

スティールの提案に、ようやく(つまづきながら)ポン・コーツ呼びをせずに納得してみせるガイラだった...。

***

ザレル2世から摘出した8つの命脈は、ルミナに預けていた。

「目がチカチカして落ち着かない」

...とルミナは不満そうだったが、今のところ8つの命脈を保持していられるのは、ルミナの霊的支配下においてのみ...なため、諦めてもらうしかなかった。

やれクリスタルの母だ、やれ執行者だ、僕たちは散々ルミナを持ち上げてみたものだが、愛のないイジリだと見透かされていたようだ。

***

ブラスへの出発は、数日後...と曖昧にしておいた。

デバコフ教授が今回の実験結果をまとめ、神官(ザレルの錬金術師)たちにその要諦を伝授するのに数日はかかるとの判断によるものだった。

「うし、じゃあ飲むか!」

なんでそうなるのか? 僕が疑問を呈するより前に、多数の賛同者によって最後の飲み会が決定する...。

ソーニャなどは、祖国の豪酒『ヴォヴォヴォッカ』が手に入ったとかでサンディに勝負を挑んでいる。

この3年で成人したガイラも酒は解禁になり、クレアと同じ陽気な絡み酒を愉しむようになっていた。

***

それから6日後――。

僕たちは、錬金の街ブラスに向けて大都を出発することになり、四将が旧王都の城外まで見送りに来てくれた。

王麗が、スティールを呼び止め、ランケード屋敷跡の捜索の結果について尋ねるも、やはり20年以上の雨ざらしでは残っていた資料も書類もすべて読めなくなっていたようだ。

王麗は、スティールに3巻の竹簡を手渡した。

22年前の王都陥落時、クランブルスの刑法や租税法、戸籍に関する情報が戦火で遺失してしまうのを恐れた王嵐・王麗父娘が、都下を巡って必要な書類や資料を押収した。

この竹簡は、王麗が、スティールの出生について何か資料が残っていないかを父王嵐に問いただしたところ、馬車数台分もの竹簡の中から抜粋したもので、旅立つスティールのためにわざわざ送ってくれたのだという。

「3年の間、ザレルの民に交わったあなたなら文字も読めるでしょう?」

王麗はそう言って竹簡を手渡すと、

「あなたの本当の名前も載っているわ。ポン・コーツではなかったわよ」

...と、目くばせをした(同時に、少し離れたところからガイラのくしゃみが聞こえた)。

スティールは、僕たちにはその本名を教えてくれたけれど、生涯その名を使うことはなかった...。

これから50数年後、スティールの墓碑銘にフランクリンの名とともに併記されることになる。

***

サンディは、水の将ソーニャや土の将ガイラに、対サイローン戦について私見を述べていた。

サンディは、何度か交戦してみて、サイローン軍がかなり(ザレル軍よりもはるかに)古い体質の軍であることがわかったのだという。

「古い軍は、奇抜な戦術や戦略に頼らず読みやすいけど、えてして劣勢に立たされてからの粘りが凄いからね...。勢いに任せての追撃、軽挙な突撃などは特に厳禁だよ。いいね?」

ソーニャもガイラもサンディの戦略眼には一目置いているようで、2人とも真剣に話を聞いていた。

***

四将に見送られ、大都を後にして半日後...。

僕らは、天焦山脈を一望できるところへと来ていた。

「なんだ、天焦山脈の炎、全然消えてないじゃないか」

思わず口にしてしまうぐらいに、濛々と煙が立ち上っている...。

「そう見えるのが、余計に不気味なんだよ」

あの中に、一軍が抜けられる間道が少なくともひとつはあり、ひとつだけとは限らないのである。

スティールは、サイローン帝国についての情報をあらためて教授に尋ねてみたが、教授も僕たちと一緒にザレルにいたわけだから、更新されている情報などはなかった。

世界教を国教としている帝国。

22年前は、西進してくるザレルに対して共に備えた。

20年前の天衝山麓の会戦では事実上の大敗(七将全員死亡)。

今から数年前、女帝が即位して七将が復活した。

...と、その程度である。

宿敵ザレルと手を結んだクランブルスに対して制裁を加えようとするのか...。

あるいは、錬金学敵視の観点から、現在のクランブルスをも敵視するのか...。

どちらも想像の域を出ない、推測でしかないのである。

***

国境の街ニーザへと立ち寄り、クランブルス共和国軍の将軍に昇進したマイヨ司令官に軍中見舞いをした。

ザレルと和平が成立しようとしている今、対ザレルという観点からはニーザに主軍を置く必要はなくなったのだが、サイローンの動向を考えると、やはりニーザに共和国軍の拠点を置くべきだろうということになったのだ。

3年前の戦いで右頬に立派な刀傷を作り、歴戦の司令官然としたマイヨさんだったが、相変らずの笑顔で僕たちを歓待してくれた。

***

錬金の街ブラスの西門が見えてきた。

王軍侵攻の時に破壊された城門は、完全に修繕されている。

イヴァール、クリッシー、下役人のおじさんらが迎えに来てくれていた。

「宿敵のお出迎えだとよ」

スティールが煽ってきたが、望むところだった。

イヴァールもそう思っているようだった...。

「ケチョンケチョンにしてやろう!」

...と歩み寄ってみたが、いざ面と向かってみるとお互い論戦の火ぶたを切れずにモジモジするばかりだった...。

「そこの2人、置いてくぞ~」

僕もイヴァールも、スティールの呆れ声にただうなずいて、みんなが大講堂へ向かう後をただただついてゆくだけだった。

***

「留守中、何か変わったことはありましタカ?」

デバコフ教授にそう尋ねられたイヴァールは、

「あるといえば、それこそ山のようにありますが...、」

...と前置きしていくつか存在する問題を挙げていった。

***

1つ目の問題。

南の小国ガーマが、協定を破って『巨人の一の矢』の調査を30年ぶりに再開すると宣告してきた。

噂によると、死病にとり憑かれた大王ビジャビ・ジャビジャが、重臣が止めるのも聞かずに押し通したらしい。

それに対して、クランブルス評議会もまた、対抗措置として『巨人の二の矢』の探索計画を許可したのだという。

先人たちが無用な争いを起こさぬように先送りしてきたものを、その意味も意義もわからぬ者たちが手をつけようとしている...。

(実際、この巨人の矢探索の弊害が顕著になるのは40年後のことになる。)

2つ目の問題...。

4ヵ月ほど前、一隻の砕氷船が凍海(とうかい)を越えてクランブルスの北辺に漂着した。

砕氷船ということは、サイローンの船だろうという教授の予想は当たり、それはサイローン皇族の亡命であった。

近年、サイローンで女帝が即位したのは先に述べた。

亡命してきたのは、その女帝の兄にあたる人物で、皇兄と称される。

クランブルス評議会は、大きな度量を示すために、皇兄の亡命を受け入れてしまっていた。

「なるホド...。なかなかの火中の栗でスナ...」

デバコフ教授は、その一言で済ませていたが、現女帝からすればクランブルスは最大の政敵を受け入れたことになる...。

***

3つ目の問題...。

こちらは、スティールと2人で酒場の手配をするために学搭の階段を駆け下りていたので聞いていない。

しかし、報告の途中で僕たちが中座したことを横目で見ていたイヴァールが、半ば冗談のつもりで挙げつらっていたらしいので、大した問題はなかったのだろう。

***

「カンパ~~い!」

「おつかれ~」

乾杯の掛け声が高らかに響き渡った。

「くぅ~~~...! 久々の黒ビール、沁みわたるねぇ~」

サンディが、恨めしいぐらいに旨そうに喉を鳴らしていた。

(ニーザの街でも飲んでたじゃないか)

僕がそんな嫌味をつぶやこうものなら、

「ニーザの黒ビールは酸味があって、ブラスの黒はコクがある」

「両者の違いは湿度に関係があるんじゃないかと言われているのよ」

「まったく、ルーファスは(魔法)学者のくせにそんなことも知らないのかい?」

...までがセットでみんなからイジリ倒されるのだ。

酒場のマスターがゴリーニ産の茹でガニを大皿で持ってきてくれた。

サンディなどは、目をハートマークにして歓喜している。

東西南北、どの方角からも内陸にある大都では、魚介類がなかなか手に入らなかった。

干したものや加工したものはある程度流通もしていたが、どれも法外な値が吹っ掛けられていたものだ。

実は、僕はザレルの生活で、羊肉を塩茹でしただけの料理(みんなで『ザレル煮』などと呼んでいた)が好物になっていた。

最初の頃は、臭い臭いと逃げ回っていたのだが、いざ食べてみると胃に優しく、量さえ気をつければとても食べやすい料理と言えた。

(臭みなどは、香草でどうにでもなるし)と、最初の頃は現地の人に嫌な顔をされながら香草をドバドバ入れて食べていたのだが、後半には、むしろあの臭みこそが『ザレル煮』の醍醐味というか、なんというか...。

馬乳酒なども、名前としては酒とあったので敬遠していたけれど、言ってしまえばあれは乳製品で、ザレルでは子どもも飲んでいた。

僕は、羊肉の煮こぼしたものにかぶりつきながら、馬乳酒を呑むという、ザレルに行くまではとても信じられない嗜好に変わっていた。

***

「言っていることが支離滅裂だね」

イヴァールが明らかに挑発してきていた。

やる気満々な僕であったが、「始まったよ」...と、誰もが止めようともしない。

臭いから香草を入れたのにむしろ臭い方が良く癖になった。

酒だからと敬遠していた馬乳酒は、乳製品だから飲めた。

イヴァールは、こんなつまらないところを突いてまで、僕と論戦がしたかったようだ。

「ザレルのような野蛮な国に馴染んで、ディベートの腕は鈍ってしまったようだ」

(何を小癪な...)

「ザレルという広大な地に身を置き、さらなる磨きがかかった僕の舌に...、3年もの間ブラスの街に閉じこもってお山の大将を気取っていた君が敵うとは思えないガ・ネ!」

僕の煽り返しもまた、イヴァールの想定内のことで僕たち2人は、予定調和の論戦を開始しようとしていた。

「ふっ、上等だ!! この時間なら大講堂が空いているだろう。ついてきたまえ!」

「望むところだ! 教授、是非とも裁定役としておいでいただきたい!」

僕たちは、酒場のドアを思いっきり開けて、みなの注目を一身に浴びるはずだった...。が...、

「まっぴらごめんデス」

デバコフ教授の反応は冷たい。

それどころか、誰も戸口の方を見もせずに談笑している...。

「行くぞ!」

「ちょこざいな!」

僕たちは、勢いよく酒場を出て、その後、夜中まで大講堂で2人っきりの不毛な論戦を繰り広げるのであった...。

***

賢者の間へと出発したのは、それから4日後のことだった。

デバコフ教授が山積していた問題を片付け、クレアと僕とで錬金工房の清掃を済ませ、サンディとスティールが、ザレルに派遣する来訪者の人選を済ませるのにそのぐらいかかったのだ。

血砂荒野を西へと向かい、地下神殿入口を、ロープをつたって降り、地下神殿内部を、周囲に気をつけて進んだ。

実に3年ぶりの地下神殿だったが、特に迷うことも、手ごわい魔物に遭遇することもなく順調に進んでいた。

進みが遅くなる時といえば、デバコフ教授が遺跡内の歴史的価値がありそうなものに遭遇した時ぐらいのものだった。

教授は、落盤した地下神殿入口を錬金術で復旧させた時以来、一度も地下神殿に足を踏み入れてなかった。

それはなぜか...?

教授曰く、「地下神殿に拒絶されている感じがしまシタ」とのこと。

自身が、古の大錬金術師が立てた錬金学の系統にいないことや、もし拒絶されていないのならば、放っておいても教授は賢者の間にいざなわれていたはずだという、不思議な見解だった。

***

「...ここが、賢者の間でスカ...」

教授は、目を輝かせ、ヒレをパタパタさせ、尻尾をフリフリさせて...と、最大級の興奮を見せていた。

「どうだい? 初めての賢者の間は...」

スティールが先輩風を吹かせて尋ねると、教授は悲しげに目を伏せて言った。

「だいぶ傷だらけでスネ...。古代、どのような惨劇がこの玉座で繰り広げられたこトカ...」

ルミナから聞かされていた古代の惨劇を当てはめて教授は物思いにふけっていた。

「見てくだサイ。魔法陣の周りにも無数の刀傷や、魔法の刻印が...」

教授が指し示した傷や魔法の刻印は、全部サンディが大剣でつけたものや、僕がメモ代わりに刻んだものだった...。

呆れる教授...髪をポリポリと掻くしかない僕たち4人...。

僕たちは、気を取り直して賢者の間の魔法陣について調べ始めた...。

***

スティールが、何枚か合わせてようやくひとつの図になるような大きな図面を床に広げ、四隅にガラス製の燭台を置いて灯していった。

ザレル側にあった、繭の玉座の魔法陣を正確に記した図面であった。

スティールが、アタリを基準にして図を並べてゆき、最終的には測量機器を使って正しい繭の玉座の魔法陣図を展開した。

「...それで? この賢者の間の魔法陣からも、任意の時空へ転移することができるようになりそうなのか?」

スティールが並べた図面を凝視しながら、教授は図面のある一点を指して言った。

「エエ。大都にあった魔法陣との違いがあるとすレバ...ここでスネ」

位置を確認した教授は、賢者の間の魔法陣の方にスタスタと歩いてゆく...。

その後をついていったスティールが、図面上で教授が示した箇所と同じ場所に印をつけてゆく...。

「この領域に、ザレル側にあった魔法の術式を刻みこメバ...」

教授は、古い言葉で何かを唱えながら、スティールがつけた印のところに何かの構文を刻み込んでいった...。

魔法陣に書き加えられた構文は輝きだし、それが魔法陣全体に伝わってゆく...。

「これで任意の時空...、具体的にはルミナが思い浮かべる時空へと転移することが可能になりマス」

僕たちの方を振り向いて教授は尚も尋ねた。

「まずは、どの世界へと赴きまスカ?」

スティールが、クレアを目くばせをしあって答える...。

「ああ、それならもう決まってるんだ」

(そっか、スティールとクレアは、もう決めていたんだね...)

「エクシラント大陸、」

ふいにサンディが僕の目を見て言った。クレアも続く...。

「ウィズワルド...」

(ああ...、そういうことか...、僕たちが息吹を手に入れた順番だね)

僕の勝手な思い込みを、3人の目が否定していた...。

クレアが、僕の目をじっと見つめ続けた。

「...の東方」

(えっ...? ま、まさか...)

明らかに動揺している僕の言い訳を封じるかのようにスティールが言い放つ。

「まず最初に転移するのは、命脈を返還するためにじゃねぇんだ」

クレアもサンディも、僕の目を凝視して逃がそうとしない...。

「ルーファス、お前の決着をつけに行くんだよ」

(スティール、君はいったい何を言っているんだい?)

僕は、スティールの言っていることの一言一句を理解していた。

理解していながら、それを受け入れたくなかった...。