BRAVELY DEFAULT BRILLIANT LIGHTS

REPORT錬⾦ゼミ活動レポート

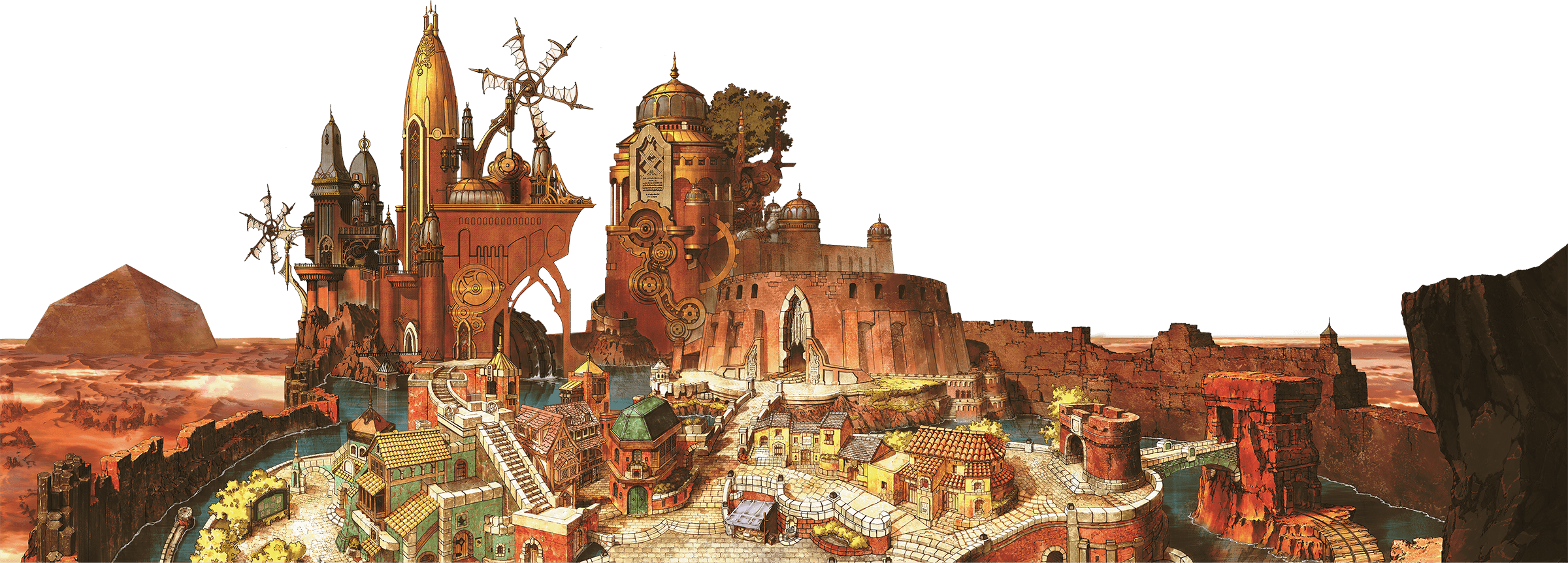

[第011章(最終章)] 11-3

西からの旅人

野営する場所を探すため、あたしたちは歩いていた...。

沈黙に耐えきれないのか、ルーファスが語りだす...。

「...8つ年上の姉さんは、共働きだった両親に代わって幼い僕をずっと世話してくれていたんだ」

先に聞いていたのと重複する部分もあったが、少しずつ情報が更新されてゆく。

あたしたちは、ただただルーファスが語るままにしていた。

決して無視しているわけではないことを伝えるために、時折うなずきながら、ただただ歩いた...。

ルーファスのご両親は、ルーファスが15歳になった時、旅先で客死したという。

ご両親が何をしていたかはわからない...。

ご両親の死に際して、ルーファスは涙が流れなかったというが、姉ルーシーの訃報を聞いたルーファスは、それこそ声が枯れるまで泣き続けたらしい。

ルーファスが、どれほど姉を愛していたのかがわかる話だった...。

「...どうしても、生き返らせたかったんだ」

ふと立ち止まり、空を仰ぎ見たルーファスがつぶやいた。

「どうしても...。たとえ禁忌を犯してでも...」

思った以上に、語気が強かったことに驚いたルーファスは、

「錬金術師カウラもきっと、同じ気持ちだったのかもしれないね、ハハハ...」

...と笑っていたが、誰も応じることができずにかえって空虚な時が流れた。

「日が暮れるまでに、野営の場所を探さねぇとな...」

スティールがようやく吐きだした言葉に救われたかのように、あたしたちは周囲を見回しだすと、突然、悲鳴が上がった。

「た、助けてくれ~~っ!!」

見れば、西の方から酒場のマスターが走ってくる...。

「あ、酒場のマスター?」

「そういや、あの人も来訪者なんだったっけ...?」

「そ、そうなの?」

ブラスにやってきた来訪者のほとんどは、いわゆる『アスタリスク所持者』が占めていたが、ごく稀に、酒場のマスターのような民間人(?)もいた。

酒場のマスターは、以前、ウィズワルドの町で道具屋を経営する傍ら、よろず屋のような、便利屋のようなこともしていたと以前話してくれていた。

ちなみに、エリンやカーンさん、冒険家のデネブらは、自らを「光の球でやってきたわけはない」と公言しているので、あたしたちも来訪者とはみてはいない。

「ま、ま、魔物の群れに追われてるんです! あいつら、俺がここに来るたびに襲ってきやがる...!」

酒場のマスター...いや、西からの旅人とでも呼ぶべきその人は、軽く足を引きずっていた。

「クレア、傷の手当てを...」

あたしたちは、西からの旅人を襲っていた魔物たちを撃退しに向かった。

***

廃屋の石壁か何かが、一面だけ残ったところがあった。

あたしたちは、その石壁を背負うようにして焚火を熾し、そこで野営することにした。

酒場のマスター...じゃない、西からの旅人は、少し離れた木陰で休んでる。

魔物に襲われて全身傷だらけではあったものの、どれも浅いものらしい。

クレアの薬が効いたのか、寝息を立てていた。

***

先ほどから、焚火にかけていた大鍋がいい匂いを立てている...。

「よし、できたぞ~」

料理当番のスティールが、お玉を持って立ち上がる。

「わ~、何なに?」

少しあざとくも感じるクレアの嬌声が響き渡るも、焚火に背を向けたルーファスは反応しない...。

「ふん、なんてことのない普通の激うまシチューだよ」

「普通の? 激うまなのに?」

「しかたねぇだろう? うちの香草番長があんなんじゃ~よ。何の意外性もねぇ、単なる激うまなだけのシチューさ」

2人のルーファスに向けた会話だったが、やはりルーファスの反応はない...。

「ほれ、ルーファス、飯の時間だよ。いつまでも落ち込んでないでとっとと...」

業を煮やしたあたしが、無理やりにでも焚火の周りまでルーファスを連れてこようと立ち上がると、

「いいさ、放っておいてやれ」

...文面とは裏腹に、スティールの優しい声があたしを止めた。

「放っておいてもらいたい時ってのが、誰にでもあるもんだろう?」

スティールは、木皿にシチューをよそいながらつぶやく...。

「実際、俺の時もそうだった...。だから、な...?」

そんなセリフでシチューを差し出されたら、あたしらも何も言えなくなるじゃないか...。

「おい、ルの字...! 腹減ったら、勝手に鍋からよそって食えよ」

ルーファスの反応は、やはりなかった...。

しかし、スティールの声は届いていたような気がする。

***

幽鬼ルーシーをどうするか...。

シチューに浸けたパンを頬張りながらのあたしたちの話題はこれに尽きた。

ルーファスの姉を想う気持ちを置いておくにしても、瘴気を噴出して村々を滅ぼしているのでは放っておくわけにはいかなかった。

「俺は、逆だな...」

スティールが、最後まで取っておいた人参の欠片を頬張りながら言った。

「正直、村人も逃げ出して無事なのなら、幽鬼ルーシーの存在だってどうでもよく、もっといえば、」

そう言いながら、木皿を足元に置いて、足を組む...。

「ルーファスがうなされずに済むようになるのなら、死んじまったあいつの姉貴なんかも、どうだって...」

どうでもよくなんて思ってもいないことはわかっていたけど、それを指摘するほどあたしらも野暮じゃない。

「...死後の世界なんかも、実は信じちゃいねぇんだ。あいつが反魂の法とやらで蘇らせたといっているのも実際のところは...」

この死生観については、その通りなんだろう。

別に同じ思いではなかったが、否定することでもない...。

「お、シチュー...食うか? 今温め直すから待ってろ...」

スティールの視線の先を追うと、立ち尽くすルーファスの姿があった...。

逆光気味に焚火に照らされたルーファスの表情は、とても危ういものに見えた...。

「夜が明けたら、姉さんを...」

そうつぶやいたルーファスの瞳に、闘志のようなものが宿った...。

「いや、幽鬼ルーシーを探そう。そして、滅してあげよう...僕らの手で...!」

姉さんを、幽鬼ルーシーと言い換えたルーファスが痛々しかった...。

「それで、いいのか?」

スティールが、渋い顔つきで確かめる...。

「ああ、それでいい」

ルーファスは、敢えて明るく言い放つ。

「そしていつか、全部忘れることができるさ。そうすれば、うなされることなんか、もう...」

そんなはずはないのは、誰もがわかっていた。

それでも、幽鬼ルーシーを討つ以外の選択肢は、誰にも浮かばなかった...。

***

「おや、いい匂いですね~」

休んでいた西からの旅人が起き上がってきていた。

スティールの小さな舌打ちが聞こえた。

「キノコたっぷりのクリームシチュー、ですな?」

鍋を覗き込む旅人に苛立ちを見せるスティール...。

木皿を手にとってシチューをよそい、旅人に押しつけるように手渡して言った。

「これを食ったら、どこかへ行ってくれ...」

木のスプーンでシチューをすくった旅人は、

「うん? それはまた...急な話ですな~」

...と、スティールの苛立ちの所在をまったくわかっていないようだった。

「おお、これは美味しい...。激うまだ!!」

旅人の言葉のひとつひとつが、この場の雰囲気をヒリつかせていた。

「もうすぐ夜も明ける。幽鬼ルーシーのせいで、夜盗も魔物も少ないはずだ。だからとっとと...」

スティールの言葉を聞いていた旅人は、ルーシーという響きに反応を示した。

そして、あたしらが驚く情報を口にした。

「私は、ルーシー博士の依頼で、ウィズワルドからはるばるやってきたんですが...」

あたしは、思わず木のスプーンを落としていた...。