BRAVELY DEFAULT BRILLIANT LIGHTS

REPORT錬⾦ゼミ活動レポート

[第3章] 3-8

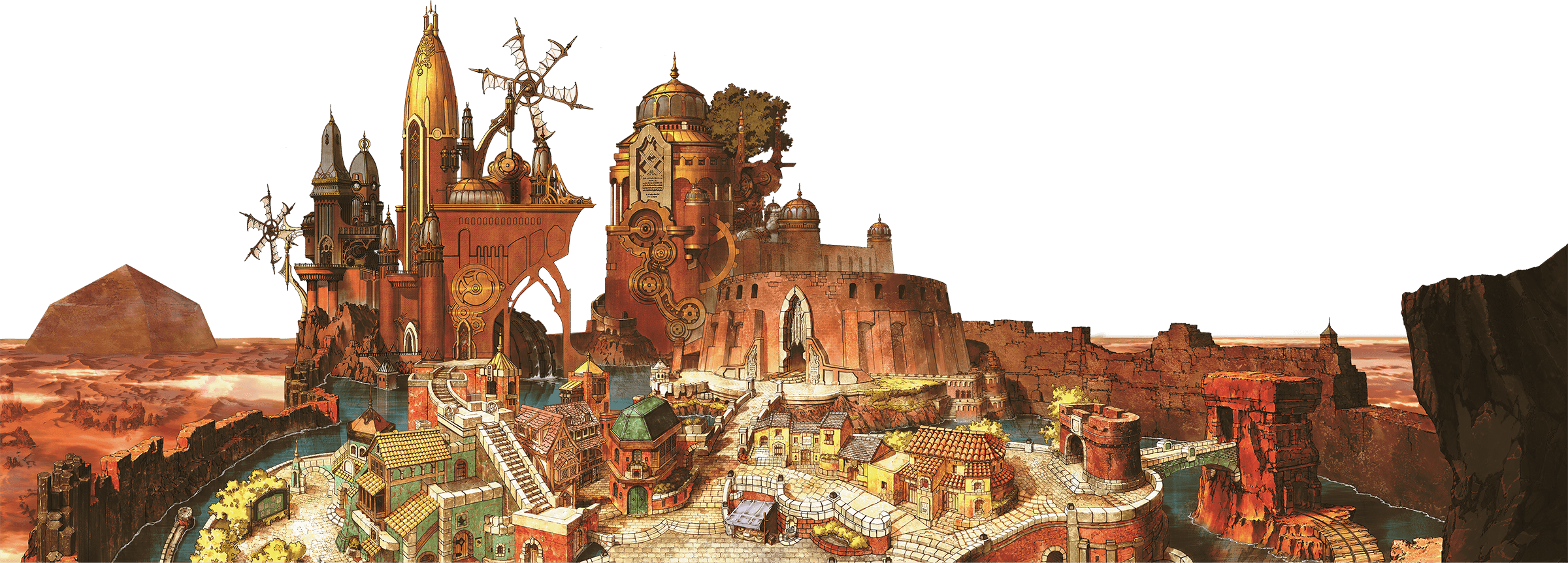

艶花の国

俺たちの少し前を、水の巫女オリビアとその従者が歩いている。

フロウエルという街への道案内をしてくれているのだが、周囲を警戒するような雰囲気は微塵も感じられず、俺たちはいつでも援護できる距離を保ちながら、少し後ろを歩いていた。

道すがら、サンディがフロウエルについてのあれこれを語ってくれた。

***

艶花(あではな)の国フロウエル...。

前回行ったエタルニア大陸の西方、ヴィクター親子の出身地ナダラケス大陸の北にある『フロウ大陸(またの名を北ナダラケス大陸)』にあって、国土の大半を花園、湿原、草原地帯、森林地帯...と、水と緑に非常に恵まれた国。

古くからの親正教国で、敬虔なクリスタル正教の信徒で溢れ、国民は皆、清貧を信条として生きてきた。

ここまで聞く限り、これ以上ないってほどに平和そうな国のように思えるが、サンディの表情は晴れない...。

「...平和、だったよ...」

サンディのつぶやきに、平和ではなくなってしまった国だということが否応なく想起される。

先を促すべきかどうか迷っている俺たちに、サンディはまるで笑い話でもするような明るい声で、近年のフロウエルの変化について語りだす。

この公国暦13年より少し前、"フロウエル市街へは、女性しか定住してはいけない"という奇法が、人々の予想に反してなぜか可決してしまった。

...以来、誤解が誤解を呼んで"女性しか住めない国"などと諸外国に認知されてしまい、逆に観光収入が大幅に上がったのだという。

一説によれば、そのあたりからフロウエルの堕落化が進行したとも、この奇法の成立こそが何らかの陰謀であったのではないかとする学説さえある...。

(俺たちは、妙な街に行こうとしているらしい...)

ルーファスと顔を見合わせていると、視界の端で何かが動いた...!

オリビアの悲鳴...!

植物系の魔物が1、2、3...なかなかの数だ。

サンディが大剣を上段に構えた時、俺はオリビアと魔物の間に突っ込んでいった...。

***

魔物たちを撃退し、俺たちは半日ほど東へ歩くと、湿原に流れ込む大河が見えはじめ、その大河の真上に巨大な建造物が確認できた。

フロウエルの街...。

大河の浅瀬に巨大な柱を幾本も立て、そこに複数階層の街がある。

庶民が住まい、各種ショップや宿屋などがある『下層街』があり、その上層にカジノという規模の大きな賭場(とルーファスに教わった)や、富裕層向けの豪奢な宿屋だというホテル、巨大な屋外演劇場だというコンサート会場(と、2つともサンディに教わった)などが建ちならぶ『上層街』があるのだという。

下層街の外れに、なかなかな雰囲気を漂わせる小路があり、そこがあのヴィクトリアが正教と実家に棄てられて治療もされずに生き地獄を味わったという『貧民街』があるとのことだった。

下層街への小路には入らず、俺たちは上層街へと向かう坂道をのぼった。

「ヴィクトリアが巫女の子になれなかったその時、巫女の子に選ばれたのが、オリビア様なのさ...」

サンディのつぶやきが、極彩色の喧噪にかき消される。

クレアによると、先頭を歩くオリビアが、汚穢(おあい)に咲くか弱き花のように思えたという。

***

円筒形の建物に丸みを帯びた屋根...いわゆるフロウ建築様式の(周囲と比べれば)、地味な建物に案内された。

中に入ると、赤く暗い室内に、怪しい匂いの香が焚き染められている...。

暗がりの中から、背の低い恰幅のよい女性が現れ、オリビアの到来を歓迎する...。

最初、オリビアと呼び捨てにしたのをすぐさま水の巫女様と言い換えたことと、オリビアの少し冷えた答礼を見て、2人の関係がそれほど親密ではないこと...特に、オリビア側からの冷えた感情がみてとれた。

オリビアが、俺たちをその女性に紹介する。

『おばば』といってフロウエルの執政を務めているらしい。

おばばは、水の巫女オリビアの"母巫女(先代の水の巫女)"と同期で、同じ巫女の子候補であったという。

おばばは、微かにかぶりを振りながら、おっとりと語り始める。

「巫女の力はこの子たちに遠く及びませんでしたが、幸い教団が求める行政の能や調整力はあったらしく...この年になるまでこの館に住まわせてもらっております」

柔和な話し口で敵が少なそうな人物にも見えたが、ある一定以上より内側には絶対に相手を侵入させない頑なさもうかがえる...。

「事なかれ主義...などと陰口を叩かれることも多ございますが、執政というのもこれはこれで、なかなかに骨の折れる仕事なのでございますよ」

おばばは、俺たちに語り掛けている体で、実はオリビアに言い聞かせている。

そしてオリビアも、それがわかっていながら反応しようとはせず、話題をあらためる...。

「おばば様...。聖花祭について、その在り方を変えようという一派がいると伺いましたが...」

オリビアのやや強い口調の問いにも、一向に動じず笑みをたたえて答えるおばば...。

(本題が始まった...)

部外者である俺たちは、2人から少し離れたところで様子を窺っていた。

サンディによれば、『聖花祭』とは、ここフロウエルの伝統的で厳かな祭りであったのだが、観光客を呼べる俗なものに変遷させようとしている者がいるらしく、一説にはエタルニア公国が絡んでいるという噂もあるらしい。

俺たちがいるこの頃から、宗教的な要素を排除して、観光客を呼べるような祭事にしようとする意見が増してきて、証拠はないが、これら聖花祭への評議員の口出しは、エタルニア公国軍の第三師団、ブラッドローズ特務隊の文化侵攻の一環であったともいわれているらしい。

(...では、このおばばも、公国の手先ということか...?)

俺の無言の問いに、サンディはかぶりを振る。

おばばは、おばばでこの国の執政として、フロウエルの発展と民の安寧を願っている。

他国の文化侵略だとは一切思わずに、純粋に『聖花祭』での収益と民への分配が増えることを歓迎しているのだ...。

「花園の妖精駆除条例が可決すると聞きました...!」

オリビアがいくら声を荒げても、おばばには響かない。

「あれは、民が妖精と呼ぶ害虫が、作物を荒らすと訴えを受けたからにございます。...すでに可決するのが決まったようなものですから...」

必死に食い下がるオリビアとおばばの問答は、その後も続いた。

決して、交わることなく...。

オリビアが何を訴えても、すべては決まったこと、フロウエルの民のため...と、聞いてはいるものの聞き容れる気はあまりなさそうなおばば...。

焚き染められた香の匂いも相まって、館の中は重苦しい雰囲気に包まれている。

「聖花祭の変容、妖精フロウリィと森オロチの駆除許可...どれもこのフロウエルに介入しようとしている者の企みなのさ」

教えてやるにもこの時点では証拠がない...そう言って歯噛みするサンディだった。